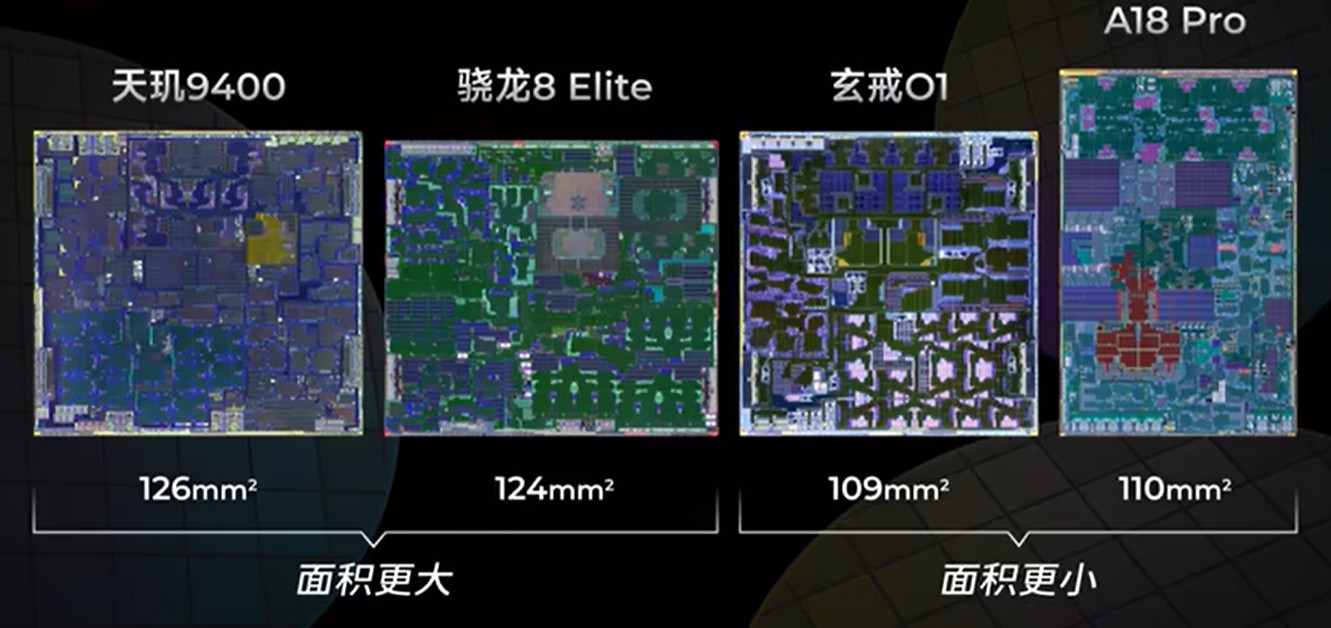

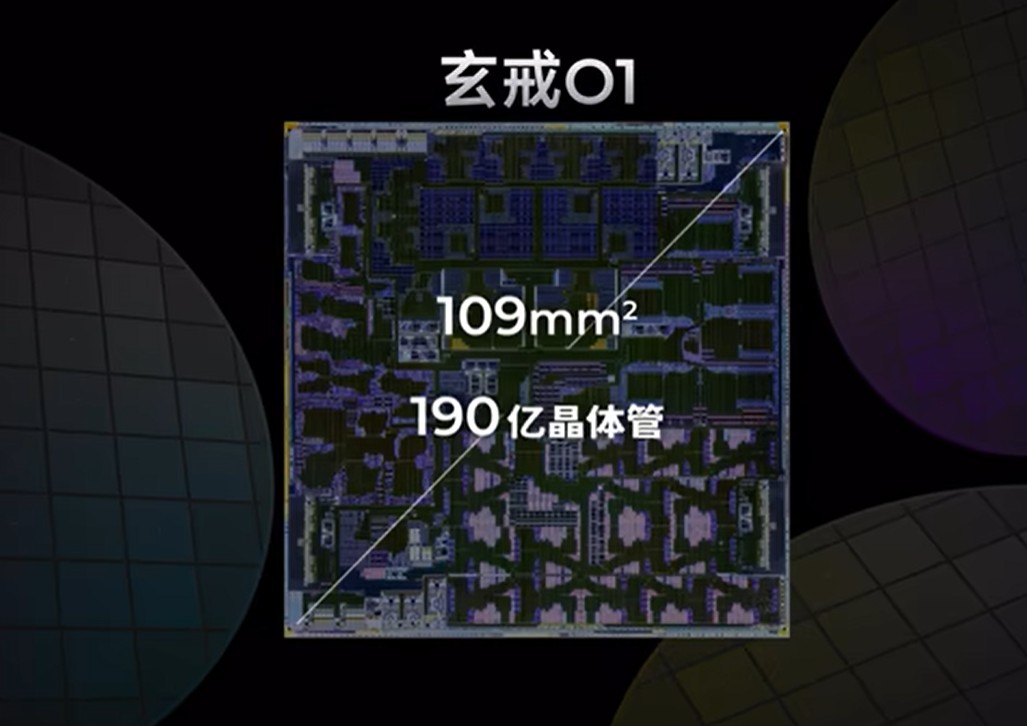

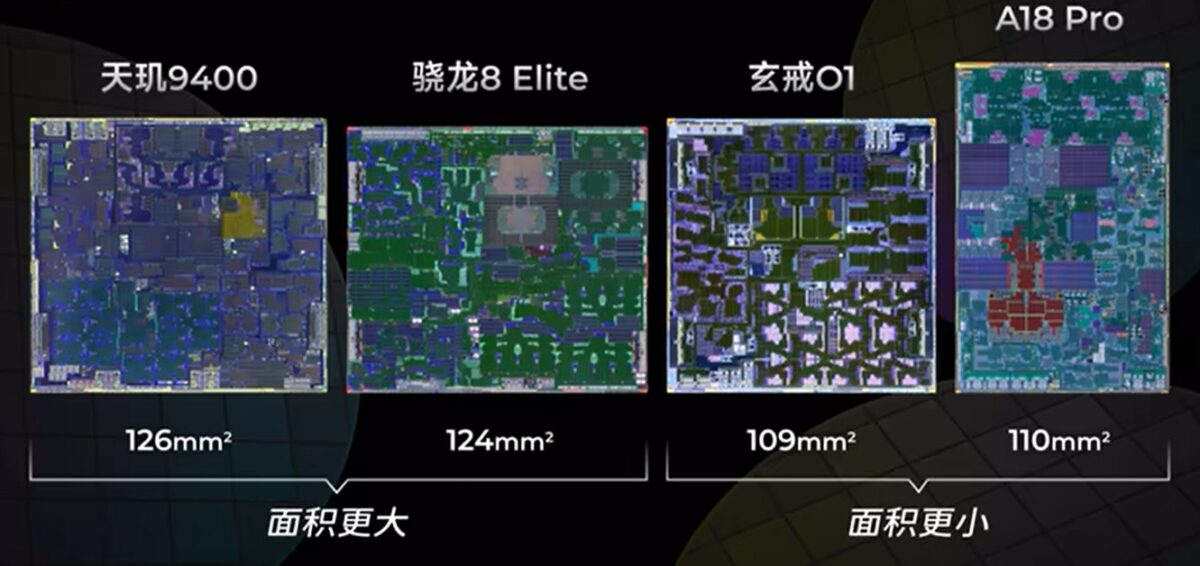

Xiaomiが初めて開発した独自SoC「XRING 01」が、同世代の3nmプロセスを採用したチップの中で最も小さなダイサイズを実現していることが明らかになりました。半導体関連の情報を発信するYouTuber・Geekerwan氏が公開した比較画像によれば、XRING 01のダイサイズはわずか109mm²。Appleの最新「A18 Pro」をわずかに下回るコンパクトさが注目を集めています。

ライバルSoCとのサイズ比較:Xiaomiが一歩リード

今回の比較には、AppleのA18 Pro(110mm²)、QualcommのSnapdragon 8 Elite(124mm²)、そしてMediaTekのDimensity 9400(126mm²)も登場。いずれもTSMCの第2世代3nmプロセス「N3E」を採用していますが、Xiaomiはその中でも最も小さなチップを作り上げたことになります。

このわずかな差がどれほどの意味を持つかは一概には言えませんが、製造コストや製品の差別化という観点から見れば、サイズの最適化は大きな意味を持ちます。

小型化の裏にある戦略とは

なぜXiaomiは、より大きなダイサイズによる性能向上の道を選ばなかったのでしょうか? その理由は「コスト管理」にあると見られています。

ダイサイズを大きくすれば、そのぶんトランジスタ数を増やしたり、キャッシュ容量を広げたりと性能を高めやすくなります。しかし、製造単価も上昇し、特に量産効果が限定的な自社製チップでは、コスト増が製品価格に直結しかねません。

そのためXiaomiは、性能を極端に落とさず、かつコストも抑えられるバランス点として、109mm²というサイズに落とし込んだ可能性が高いと言えます。

10コアCPU+16コアGPUで性能と消費電力のバランスを追求

XRING 01は、10コア構成のCPUと16コアのGPUを搭載しており、コンパクトなダイサイズながらも高性能を確保する工夫が見られます。この多コア構成は、物理的な面積の制約を補うためのアプローチとも受け取れます。

ただし、これにより電力消費がどう変化するかは、今後の検証が必要です。より多くのコアを搭載することで、性能は引き上げられる一方、発熱やバッテリー消費が増える可能性も否定できません。

XiaomiのXRING 01は、性能、サイズ、コストのバランスを高次元でまとめ上げた意欲作と言えるでしょう。今後このチップが実際のデバイスにどのような形で搭載され、どれほどの実力を発揮するのか。ライバルメーカーのSoCと比較した際の「実用上の差」も含めて、注目が集まります。