小米(Xiaomi)グループのパートナーであり、同社総裁およびスマートフォン部門のトップを務める卢伟冰(ルー・ウェイビン)氏が、中国メディア「界面新闻」のインタビューで、自社開発チップ(SoC)が今後のスマートフォンブランドにおいていかに重要かを語りました。

「チップを持つブランド」と「持たないブランド」の二極化が進む

卢氏は、「将来的にスマートフォンブランドは、自社開発チップを持つか、持たないかの2種類に分かれるだろう」と述べています。

同氏によると、自社開発チップとは単なる半導体の設計だけではなく、ソフトウェアとハードウェアを深く結びつける“基盤技術力”そのものを意味します。

「自社でチップを持つことで、OSやエコシステムとの統合が容易になり、最適なパフォーマンスと省電力を実現できる」とし、AppleのiPhoneをその好例として挙げました。「iPhoneの電力制御が優れているのは、チップ、OS、エコシステムが一体化しているからだ」ともコメントしています。

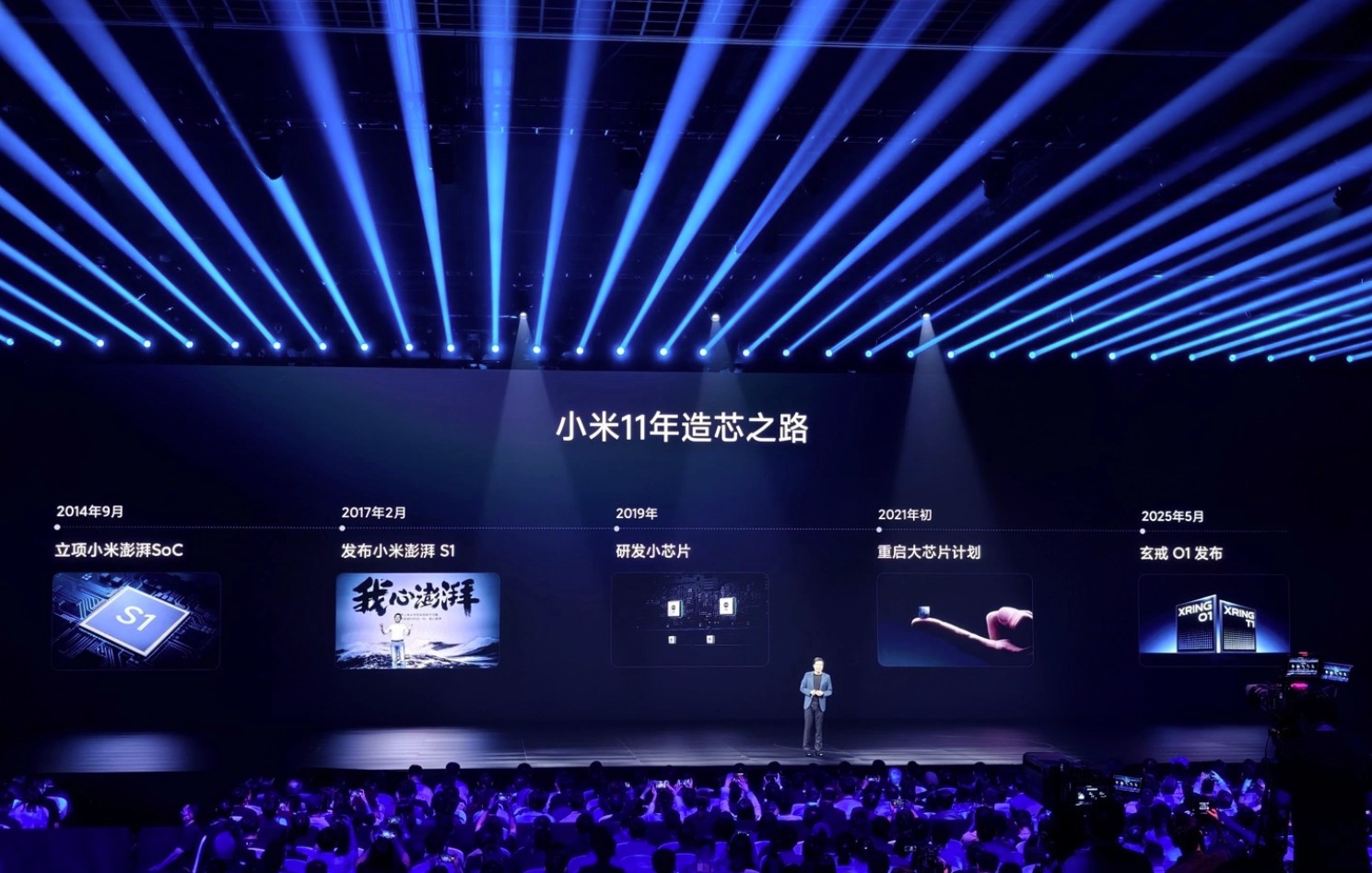

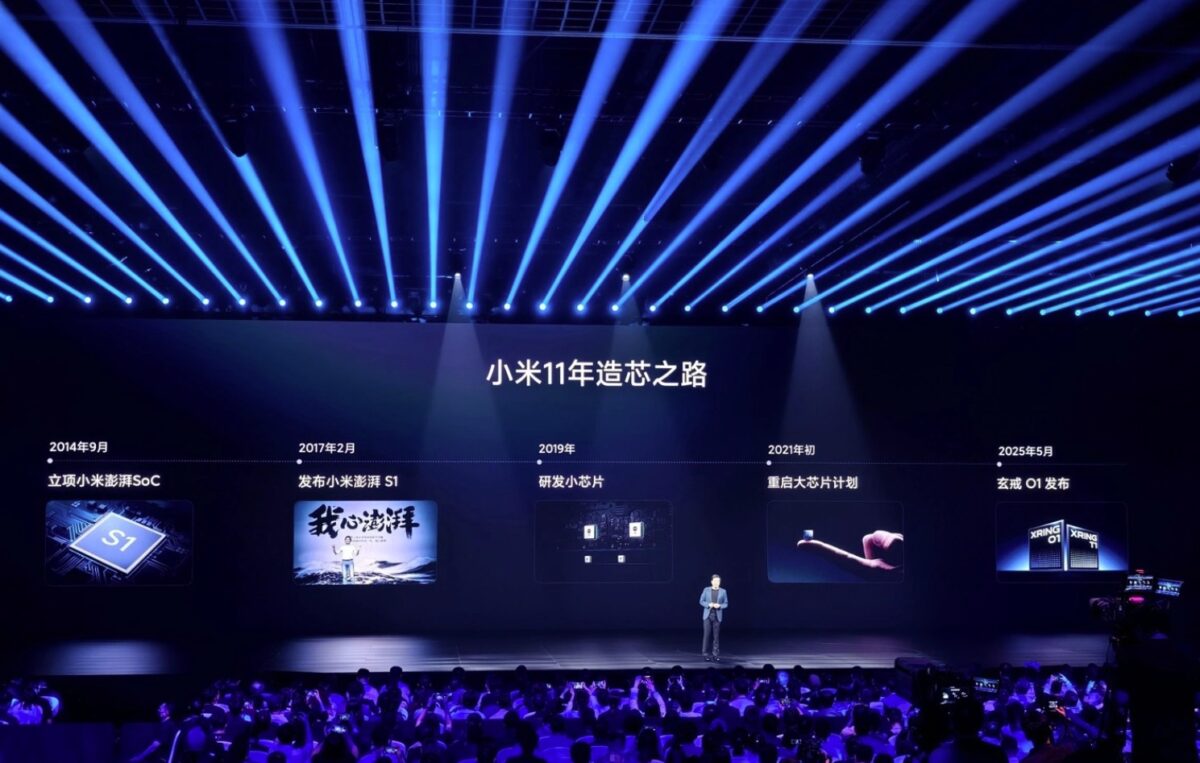

Xiaomiの「造芯」への挑戦と挫折

Xiaomiのチップ開発の歴史を振り返ると、その道のりは決して平坦ではありません。

同社は2014年に子会社「松果電子(Pinecone Electronics)」を設立し、3年後の2017年に初の自社開発SoC「澎湃(Surge)S1」を発表。搭載機「Mi 5C」は約60万台を販売しました。

しかし、創業者の雷军(レイ・ジュン)氏は後に「松果はこの先の開発を続けられないと感じた」と明かしており、2018年にはSoC開発を一時中断。ただし、周辺チップの開発チームだけは存続させました。

「ハイエンドでなければ生き残れない」――復活への決意

その後、社内での徹底的な分析を経て、小米は“反直感的な結論”にたどり着きました。

それは「ミドルレンジでは勝てない。自社SoCをやるなら最高級機に集中すべき」というものです。

雷军氏は「半年間にわたる数十回の議論を重ねた結果、Xiaomiは“インターネット企業”から“ハードコアテック企業”へ進化する道を選んだ」と語っています。

再始動から成果まで:玄戒 O1の誕生

Xiaomiは2021年、自社チップ開発を正式に再始動。莫大なコスト――少なくとも10年で500億元(約1兆円超)という長期投資計画を掲げました。

そして2024年5月、「玄戒(Xuanjie)O1」チップの初回試作が成功。翌年2025年5月には、同チップを搭載した「Xiaomi 15S Pro」が正式発表されました。

雷军氏は「初代玄戒O1は技術検証を目的としたものだが、その完成度は想像以上だった」とし、次世代チップ「玄戒O2」では自動車向け応用も視野に入れていると明かしています。

Xiaomiは、スマートフォン市場の競争軸が“カメラ性能”や“AI機能”から“チップの自社開発力”へと移行していく中で、再び“造芯”に全力を注ぎ始めています。

卢伟冰氏の言葉どおり、「チップを持つブランド」と「持たないブランド」の間に広がる差は、今後ますます大きくなっていくのかもしれません。