Googleが次世代チップ「Tensor G5」を、Samsungの協力なしで開発したことが明らかになりました。これまでのTensorシリーズはSamsungとの共同開発で進められてきましたが、Tensor G5はTSMCの3nmプロセスで製造され、設計も大きく変更されています。しかし、完全にゼロからの開発というわけではなく、多くの要素にサードパーティ製のIP(知的財産)が活用されています。

Tensor G5の設計――オリジナルと汎用技術の融合

SoC(システム・オン・チップ)の中心となるCPUとGPUには、Google独自の技術と既存のIPの組み合わせが採用されています。

- CPUは従来と同じArm Cortexコアを採用

- GPUはArm MaliからImagination Technologies製のIMG DXTへ変更

また、Googleがこれまで開発してきた技術も引き継がれています。

- 音声処理用のAoC(Always-on Compute)

- メモリ圧縮技術のEmerald Hill

- AI処理を担うEdge TPU(次世代版)

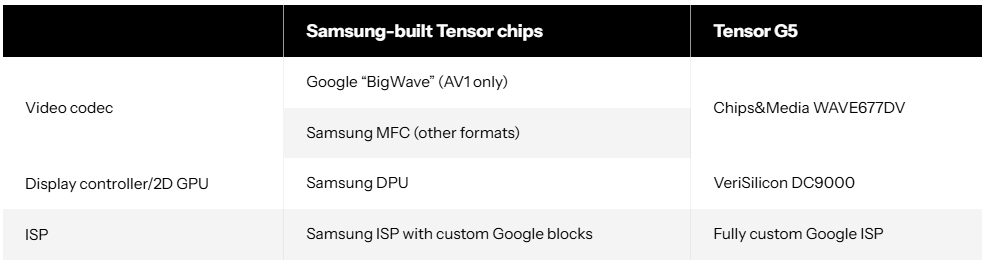

一方で、Tensor G5ではGoogle独自の開発を断念した部分もあります。従来のTensorチップではGoogle独自の「BigWave」AV1ビデオコーデックが搭載されていましたが、今回は汎用のChips&Media WAVE677DVを採用。これにより、AV1だけでなく、VP9、HEVC、H.264の4K120エンコード・デコードが可能になります。

ディスプレイとカメラ処理も大きく変化

これまでのTensorチップではSamsung製のDPU(ディスプレイ処理ユニット)が使われていましたが、Tensor G5ではVeriSilicon DC9000へ変更されました。

さらに、カメラ性能の要となるISP(イメージシグナルプロセッサ)が、Tensor G5では完全にGoogle独自設計に。従来はSamsungのISPにGoogle独自の処理ブロックを組み合わせた形でしたが、今回のモデルでは、画像処理の全工程をGoogleが開発したISPが担当します。

Google独自開発の限界とサードパーティ依存の現実

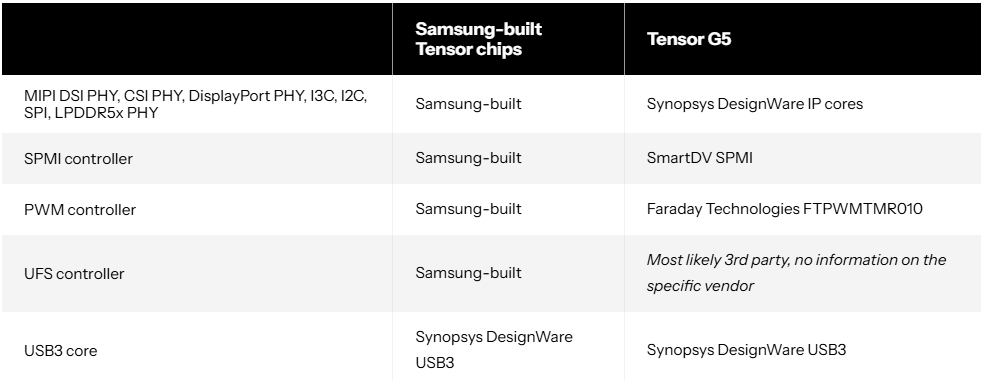

Tensor G5では、Googleが独自開発したのはメモリコントローラ、システムキャッシュ、電力管理モジュールなどの基礎部分に限られます。それ以外の多くの部分は、Synopsys、VeriSilicon、Chips&Mediaといった企業のIPを利用して構築されました。

特に、USB、PCIe、LPDDR5xメモリのPHY(物理層コントローラ)などの基本的なインターフェースは、サードパーティ製のIPを使用。こうした選択は、開発コストや安定性を考慮した結果であり、業界全体で一般的な手法でもあります。

Tensor G5の意義――Samsungとの決別か、それとも新たなステップか

Samsung製のExynosをベースにしていたこれまでのTensorチップから脱却し、Googleは独自開発の方向へ舵を切りました。しかし、その実態は「完全なオリジナル」ではなく、多くの部分で既存のIPを活用しています。

それでも、Tensor G5はGoogleにとって重要な転換点となることは間違いありません。Samsungとの協力を経て培った技術を活かしながら、次のステップへ進もうとしているのです。Pixel 10シリーズに搭載されるTensor G5が、Googleのチップ開発にどんな未来をもたらすのか、注目が集まります。