スマートウォッチによる健康機能は年々精度が向上していますが、その中でも注目度が高いのが心房細動の検出性能です。最新のメタ分析によると、多くのメーカーのウェアラブルが心房細動をかなり正確に見分けられることが分かりました。

■ 約1万7千人分のデータを解析、精度は「感度95%・特異度97%」

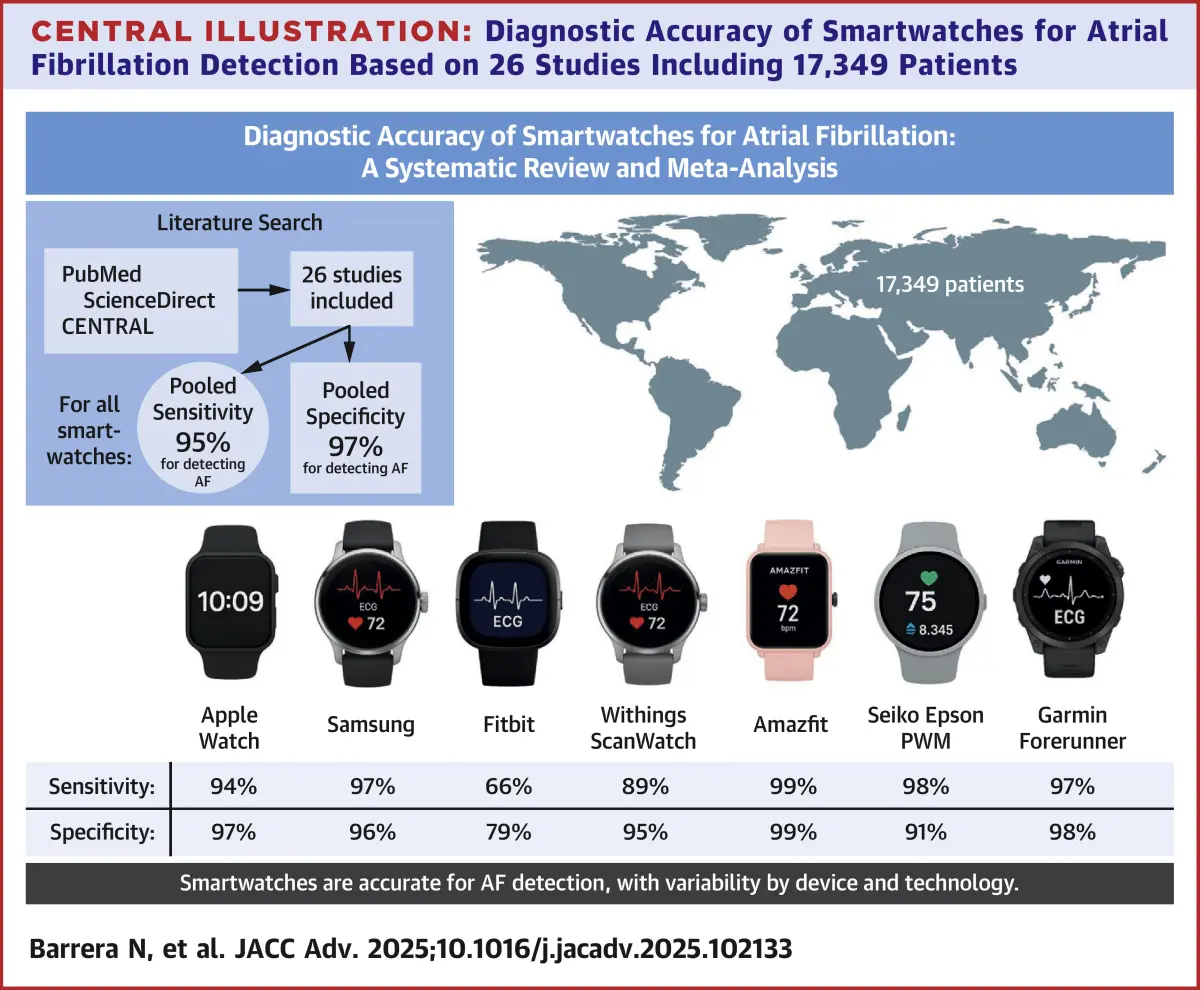

今回公開されたのは、Barrera氏らによるメタ分析と系統的レビュー(現在はプレプリント段階)。複数研究を統合し、合計17,349名のデータを解析したものです。

その結果、心房細動の検出は、対象となったスマートウォッチ全体で感度(病気を見逃さない力)95%、特異度(健康な人を誤診しない力)97%という高い数値が示されました。

つまり、メーカーが異なっていても、多くのデバイスは医療的な観点でも比較的信頼できるレベルに到達しているといえます。

■ メーカー別では差も Samsungが最も高精度、Garminも好成績

メーカー単位で比較すると、精度に多少の開きがあります。

・Garmin:感度97%、特異度98%

・Apple Watch:感度94%、特異度97%

・Samsung:感度97%、特異度96%

・Fitbit:感度66%、特異度79%と低め

ただし、感度・特異度が90%を大きく超えるモデルが多く、研究チームは「単純なランキングにしない方がよい」と指摘しています。検出方法として光学式(PPG)や心電図(ECG)が混在していることもあり、各研究ごとに測定環境や対象者が異なるためです。

■ 「感度」と「特異度」──なぜ重要なのか

今回の研究を読み解くうえで、医療分野で使われる用語の理解は欠かせません。

・感度:病気の人を正しく病気と判定できる確率

・特異度:健康な人を正しく健康と判定できる確率

心房細動のようなスクリーニング(早期発見)では、基本的に「感度の高さ」が重視されます。例えば誤って病気と診断されても、医療機関で確認すれば解決しますが、見逃された場合は脳梗塞リスクなど重大な結果につながる可能性があるためです。

■ 研究はまだプレプリント段階、モデル差も存在

今回のメタ分析は、研究者自身が新たな測定を行ったわけではなく、既存の複数の研究を統合した「系統的レビュー」です。この形式は対象者が多く、メーカーやモデルの幅も広いというメリットがあります。

一方で、含まれる研究ごとに

・対象人数

・測定方法

・使用モデル

が異なり、ばらつきがある点は注意が必要です。また、この分析はまだ査読前のプレプリントのため、今後の学術的評価によって内容が更新される可能性もあります。

■ 生活の中で役立つ可能性は十分

メーカー間で差はあるものの、Apple、Samsung、Garmin、Amazfit、Seikoなど主要ウェアラブルの多くは、90%を超える高い精度を示しています。特に光学式センサー(PPG)は、測定の頻度や連続監視に向いているため、日常生活での異常の早期察知に役立つ場面が増えるかもしれません。

心臓疾患の予防や健康管理を“腕時計で行う時代”は、着実に現実のものになりつつあります。今後も新モデルや追加研究が登場すれば、さらに検出精度が高まり、医療との連携が深まっていく可能性があります。