スマートフォン市場で独自路線を貫いてきたソニーが、2024年に登場したXperia 1 VIIによって再び注目を集めています。長年Xperiaシリーズを追い続けてきた著名リーカーZackbucks氏は、本機について「魅力は感じなかったが、あえて手に取ってみた」と語っています。その背景と実際の使用感について、詳細なレビューを紹介します。

中国生産へと切り替えられたXperiaフラッグシップ

ソニーは2024年、Xperia 1 VIのみをリリースし、Xperia 5シリーズはついに打ち切りとなりました。続くXperia 1 VIIでは、生産体制に大きな変化がありました。2018年に中国からタイへ移設された工場が閉鎖され、本機は中国・華勤(Huaqin)による委託製造に変更。これは2008年のXperia X1(HTC製造)以来の外部生産となります。

Zackbucks氏はこの製造体制の変化に興味を持ち、香港で初回販売された本機を購入。あいにく希望のパープルは品切れだったため、グリーンを選んだそうです。

デザインと製造品質の進化

デザインは前モデルの流れを踏襲しつつ、細部で進化。フレームは段差のない直線と斜面の組み合わせにより、より持ちやすくなっています。カメラユニットには新たに照度センサーが追加され、ディスプレイの明るさ調整がより正確に。製造品質は非常に高く、ボタンの組み付けも精密で、1 VIで見られた指紋センサーの緩みもありません。

一方で、同氏は「洗練されすぎたミニマルデザインは、長く使うとやや退屈にも感じる」との所感を述べています。システムUIの洗練度が外観に追いついていない点も課題と指摘されました。

カメラ性能は期待外れ?

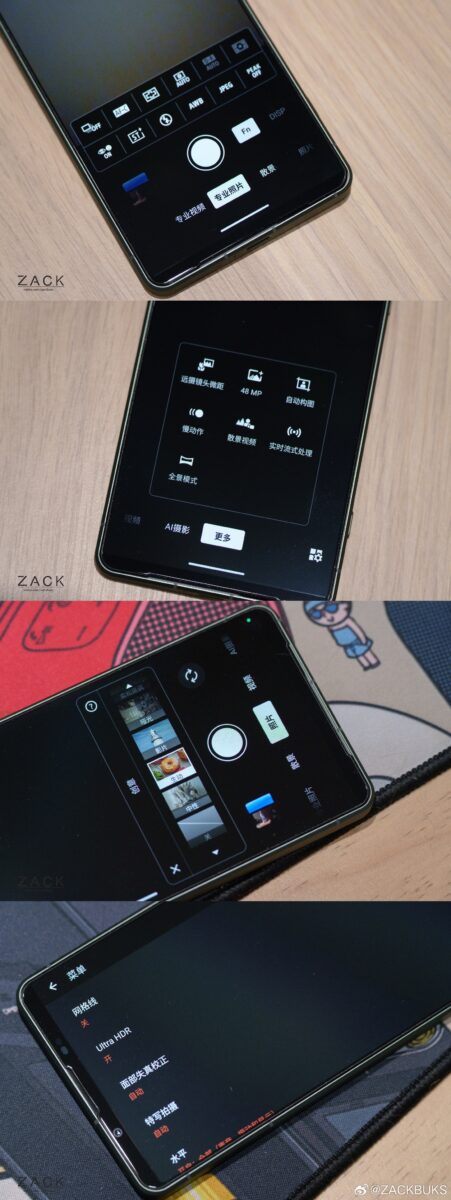

カメラは、目新しさに欠けるものの静止画撮影のアルゴリズムは“カメラらしさ”を残しており、AI過多な処理とは一線を画しています。新たに「Ultra HDR」モードも追加され、光の階調をより豊かに表現可能に。

ただし、望遠カメラの夜間性能は評価が低く、「昼はかろうじて許容範囲、夜は使いものにならない」と厳しいコメントも。また、動画機能ではDolby Visionに未対応で、HDR撮影後の表示に難があるとされ、日常使いでは不便な点も。

カメラUIは直感的で、物理シャッターボタンも進化。二段階構造でフォーカスと撮影を明確に分けており、プロ志向ユーザーにとっては魅力といえるでしょう。

映像・音響体験は依然として強み

ピーク輝度は前モデル比で20%向上し、スピーカーの低音性能も約10%アップ。音楽・動画視聴体験においては依然としてトップクラスです。3.5mmイヤホンジャックの音質改善もアピールされていますが、Zackbucks氏は「説明に比べて実感が薄い」としており、USB-DAC経由の方が満足度は高いと述べています。

画面解像度はFHD+のままで、テキスト表示における“にじみ”が気になるとの意見も。色彩やコントラストには優れるものの、かつての4K表示の精細さを期待していた層にはやや物足りないかもしれません。

日常使いで感じる“時代遅れ感”

ハードウェア面での完成度は高い一方、日常の使い勝手では課題も浮き彫りに。アプリ連携や機能統合の面で、他の大手メーカーと比べて後れをとっています。AI連携やクラウド連動機能など、今や当たり前となった体験がXperiaでは不足しており、「まるで未装飾の空き部屋のよう」と厳しく評されました。

たとえば、他社スマホでは標準搭載のドキュメントスキャンやデバイス連携機能が、Xperiaでは個別アプリの導入が必要となり、手間がかかります。こうした積み重ねが使用感の差となり、日々の効率にも影響を及ぼすと述べています。

Xperiaは今後どこへ向かうのか

Zackbucks氏は、「Xperia 1 VIIの登場は、ある意味ソニーの転機を象徴している」と述べています。製造拠点の中国回帰によるコスト削減が今後の事業継続にどう影響するか注視されますが、機能面の進化がともなわなければ、販売の縮小や市場撤退も現実味を帯びてきます。

とはいえ、彼は最後に「かつて輝いていた時代があっただけで十分だ」と語り、Xperiaとの思い出に一定の感謝をにじませていました。