Gmailユーザーのメールが勝手にAI学習に使われている──そんな不安を煽る投稿がSNSで急速に広がりました。しかしGoogleはこの報道について「誤解に基づくもの」として公式に否定し、Gmailの内容をGeminiのトレーニングに利用していないと明言しました。

「自動で学習許可にされた」は誤情報

混乱が起きたのは、Gmailの“スマート機能”に関する設定が、GeminiなどのAIモデル学習に利用されるのではないか、というSNS上の投稿が拡散したことがきっかけでした。

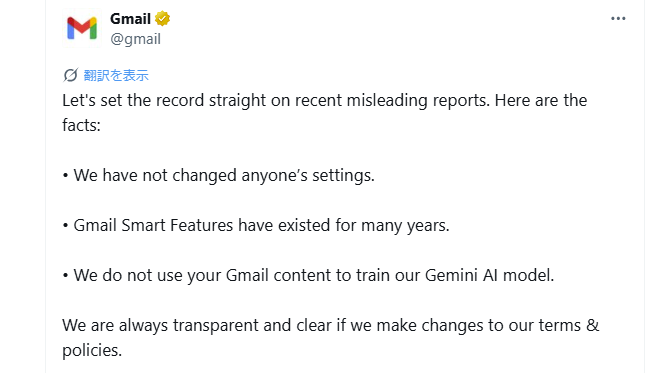

一部メディアもこの情報を取り上げたため、誤解はさらに拡大。これを受け、GoogleはGmail公式X(旧Twitter)アカウントを通じて以下の趣旨をコメントしています。

- Gmailのメール内容はGeminiの学習に使用していない

- ユーザー設定が勝手に変更された事実もない

- もしプロダクト方針を変更する場合は、明確な告知を行う

つまり、今回の騒動にある「自動的に学習許可にされた」という情報は事実ではなく、古くからある“スマート機能”の仕組みが誤解されただけ、という構図です。

SNSの“拡散ビジネス”が混乱を助長?

こうした情報が広がる背景には、「怒り」や「不安」の方がSNSで“バズりやすい”という構造も影響しています。特に今は、Xのように投稿が収益化できるプラットフォームも増え、ユーザーが意図的にセンセーショナルな情報を拡散する動機が生まれています。

Googleを含め、大手企業の過去の行動からユーザーが疑念を抱えるのは自然なことで、プライバシーに敏感になる時代であることは間違いありません。ただし、SNS上の情報は発信者が匿名で検証も不十分な場合があり、誤報が拡散されやすい側面もあります。

今回の件は、「大企業への不信」と「SNSの情報拡散」が結びつくことで、誤解が瞬く間に“ニュース”になってしまう典型的な例と言えます。利用者にとって重要なのは、懸念を持つことと同時に、冷静に情報源を確認する姿勢です。大きな話題になっている投稿ほど、一度立ち止まって事実を確認することが求められています。