EV・AIまで取り込む巨大エコシステム戦略

急速に世界シェアを拡大している中国のXiaomi(シャオミ)。その躍進は「安いスマホメーカー」というイメージだけでは語れません。スマートフォンを起点に、AIoT(AI×IoT)やインターネットサービス、さらにはEV(電気自動車)にまで広がる成長モデルが、Xiaomiの競争力を支えているのです。

“鉄の三角”が生み出す圧倒的な成長モデル

Xiaomiが掲げる核心戦略が、同社独自の収益構造「鉄の三角(Iron Triangle)」です。これは、以下の要素から成り立つ統合型ビジネスモデルを指します。

- 低利益率のハードウェア(主にスマートフォン)

- 拡張し続けるAIoT・生活家電

- 高収益なインターネットサービス

この三層が連動することで、ユーザー獲得から収益化までを一気通貫で行う強固なエコシステムが実現。Xiaomiはハードの利益率を「5%以下」に抑えることを宣言し、薄利多売でユーザーを獲得。その後、サービス課金などの高収益領域で利益を確保する構造を築いています。

Xiaomi流“低価格”の正体は、ユーザーコミュニティ

低価格が注目されがちな同社ですが、その裏にはユーザーコミュニティが支える独特のマーケティング戦略があります。広告費を抑え、ユーザーとの対話や口コミをプロモーションに活用。それによりコスト削減が可能になり、端末価格へ還元されているのです。

この仕組みが、価格感度の高い新興国市場で特に強く働き、世界的なシェア拡大につながっています。

生活インフラ化するスマートフォンとAIoT

Xiaomiのスマートフォンは、単なる通信機器ではありません。家電やウェアラブル、家事ロボット、車載システムなど、生活全体をつなぐ“ハブ”として位置付けられています。すでにグローバルで数億台規模の接続デバイスが稼働しており、複数製品を所有するユーザーが増加。買い替えやサービス利用も自然とXiaomi内で循環する仕組みが定着しつつあります。

「スマホを買うと家電もXiaomiになる」──この流れがユーザーの囲い込みをさらに強化しています。

利益を支えるのは“スマホ以外”

Xiaomiの収益構造は、次の3つの柱に分類できます。

| 主要領域 | 位置づけ |

|---|---|

| スマートフォン | ユーザー獲得の入口となる大量供給型事業 |

| AIoT/生活家電 | エコシステム拡大とユーザー囲い込み |

| インターネットサービス | 企業全体の利益率を押し上げる中核 |

薄利のハードでユーザー基盤を作り、サービスで収益化する“クロスサブスクリプション型”のモデルこそ、Xiaomiの強さの源泉です。

EV・AIへ──スマホの次に狙う巨大市場

さらにXiaomiは、次世代産業であるEV(電気自動車)や高度AI開発を強化。自社工場の拡張も進み、スマートフォンとの連携を前提にした「車×家電×デジタルサービス」の統合エコシステム構築を目指しています。

単なるスマホ企業ではなく、生活と移動をつなぐ“総合テック企業”へ進化しているのです。

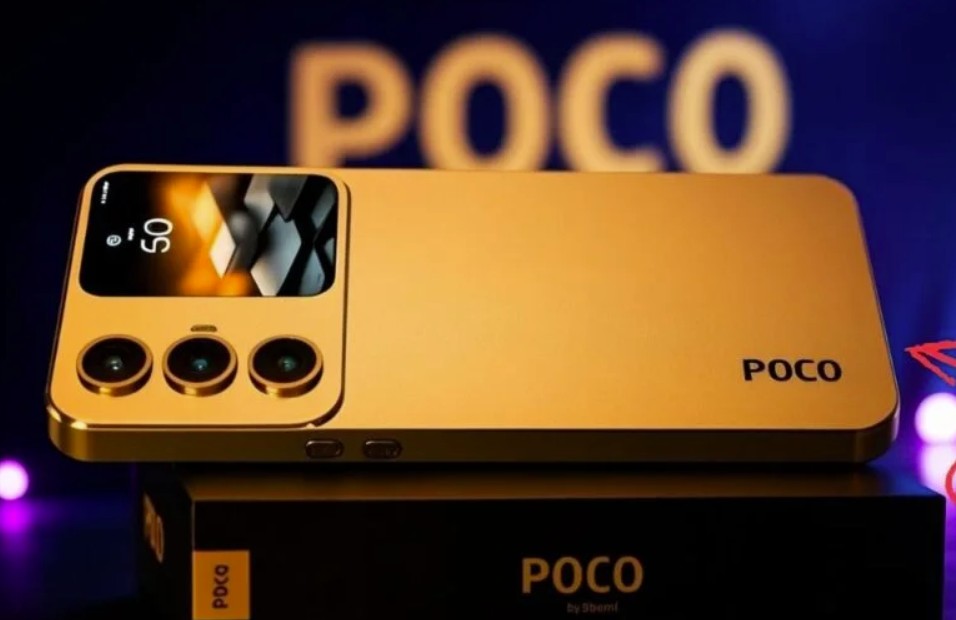

プレミアム化と世界展開が加速

低価格帯だけでなく、ハイエンドや折りたたみ端末にも投資し、欧州・東南アジア・ラテンアメリカを中心にブランド力を強化。実店舗の拡大や地域別最適化戦略により、プレミアム市場での存在感も高まりつつあります。